ハイドロリリース

ハイドロリリース

その痛み、“癒着”が原因かも?メスを使わない新治療「ハイドロリリース」の効果と安全性

「マッサージに通っても、すぐに元に戻ってしまうつらい肩こり…」

「薬や湿布でごまかしているけれど、一向に良くならない腰痛…」

「朝、指がこわばって動かしにくい。最近はしびれも感じる…」

このような長引く痛みやしびれ、こわばりの原因は、単なる「血行不良」や「年のせい」ではないかもしれません。実は、筋肉を包む“筋膜(Fascia)”や、神経そのものが、周囲の組織と“癒着”してしまっていることが、多くの痛みの根本的な原因であることが近年の研究でわかってきました。

この記事では、その「癒着」を液体(生理食塩水など)の力で剥がし、痛みやしびれを根本から改善する、エコーガイド下ハイドロリリースという画期的な治療法について、整形外科の専門的な立場から、世界の学術論文の知見に基づいて徹底的に解説します。

手術はしたくないけれど、このつらい症状をなんとかしたい——。そう願うあなたのための、新しい選択肢がここにあります。

なぜ痛みやしびれが起こるのか?「癒着」のメカニズム

私たちの身体は、筋肉、骨、内臓、血管、神経など、すべてが「筋膜(Fascia)」という薄い膜で包まれ、連結されています。筋膜は、組織同士がスムーズに滑り合うための潤滑油のような役割を果たしており、「第二の骨格」とも呼ばれるほど重要な組織です。

出典: 小林只, 今北英高. 2023.「発痛源としてのファシア」.『臨床麻酔』47 (9): 1008–1017.

しかし、同じ姿勢でのデスクワーク、特定のスポーツによるオーバーユース、過去の怪我などによって、この筋膜同士や、筋膜と神経がくっついてしまう「癒着」が生じます。

癒着が引き起こす問題

滑走性の低下

筋膜や筋肉の動きが悪くなり、関節の可動域が制限されたり、無理な動きによって痛みが生じたりします(例:肩こり、五十肩、腰痛)。

神経の絞扼(こうやく)

神経が癒着した組織によって圧迫されたり、引っ張られたりすると、しびれや痛み、力の入りにくさが生じます(例:手根管症候群、胸郭出口症候群)。

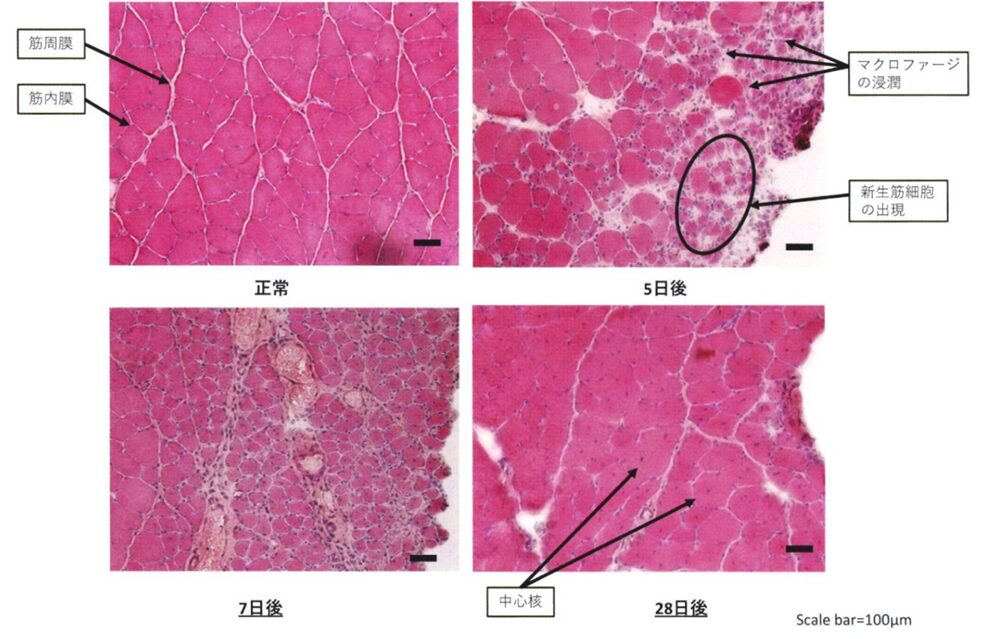

その後、28日後に筋肉組織の再生が完了します。

※しかし、元の状態に戻るわけではなく、組織としては癒着した状態になる(この過程で、炎症性サイトカインによる循環障害、細胞活性による酸素障害、疼痛物質(プロスタグランジン、ブラジキニンなど)が蓄積→疼痛が残ってしまう))

出典: 小林只, 今北英高. 2023.「発痛源としてのファシア」.『臨床麻酔』47 (9): 1008–1017.

あなたの症状は対象?ハイドロリリースが有効な症状と疾患

ハイドロリリースは、この「癒着」が原因となっている様々な症状に効果が期待できます。以下のチェックリストで、ご自身の症状が当てはまるか確認してみましょう。

セルフチェックリスト

□ マッサージや整体に長年通っているが、効果が持続しない。

□ ストレッチをしても、特定の部位だけが伸びない感じがする。

□ 腕や脚に、ピリピリ、ジンジンとしたしびれや、放散する痛みがある。

□ 朝、起き上がるときに腰が固まっていて、動き出すのに時間がかかる。

□ 指を曲げ伸ばしする際に、引っかかりや痛みを感じる(ばね指)。

□ 手のひらや足の裏に、慢性的な痛みやしびれがある(手根管症候群、足底腱膜炎)。

ハイドロリリースの適応症状

クリニックでの流れ~診断からハイドロリリース実施まで~

問診・診察

まずは、どのような症状で、いつからお困りなのかを詳しくお伺いします。その後、医師が身体を動かしながら、痛みの原因となっている部位や動きを特定します。

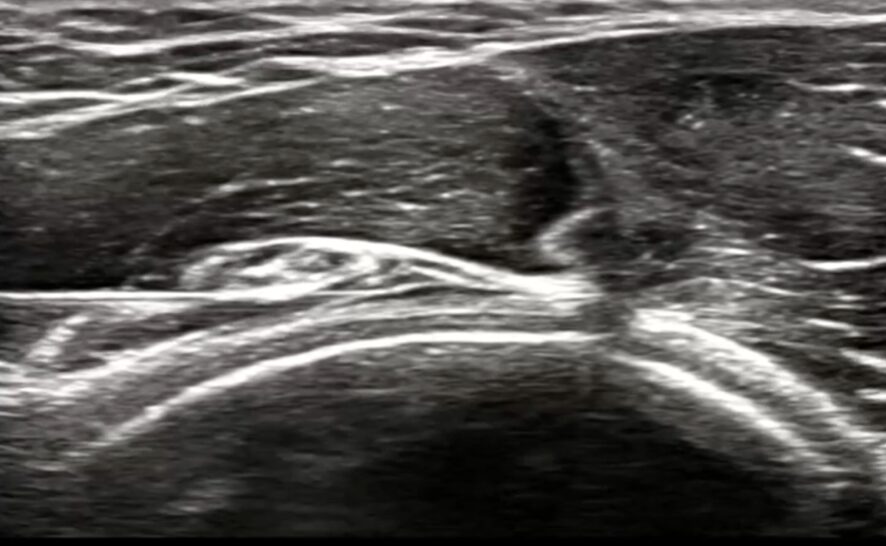

超音波(エコー)による“痛みの可視化”

ここが最も重要なステップです。超音波(エコー)検査装置を使い、痛みの原因となっている部位をリアルタイムの画像で観察します。エコーを用いることで、レントゲンやMRIでは捉えきれない筋膜の重なり、肥厚、神経の腫れや癒着を、患者様ご自身の目で確認することができます(1)。

【特集】超音波(エコー)ガイド下ハイドロリリース ~メスを使わない精密な“癒着はがし”~

診断によって癒着部位が特定されたら、いよいよ治療です。ハイドロリリースは、超音波(エコー)で身体の中をリアルタイムに見ながら行うことで、その安全性と効果を最大限に発揮します。

ハイドロリリースの原理と方法

ハイドロリリースは、「ハイドロ(液体)」の力で、癒着した組織を「リリース(剥離・解放)」する治療法です。具体的には、エコーで神経や筋膜、血管の位置を正確に確認しながら、非常に細い注射針を進め、癒着している部位に生理食塩水や低濃度の麻酔薬を注入します。

注入された液体の水圧によって、これまで癒着していた組織の間にスペースが生まれ、物理的に剥がれていきます。これにより、神経や筋膜の滑走性が回復し、圧迫から解放されるのです。

効果と科学的根拠

ハイドロリリース(またはハイドロダイセクション)の効果は、世界中の多くの学術論文によって支持されています。例えば、手根管症候群に対するハイドロリリースは、症状、機能、神経の断面積を有意に改善させることが複数の研究で示されています(2, 3)。また、肩こりや腰痛といった一般的な症状に対しても、筋膜の癒着を剥がすことで著明な改善効果が得られることが報告されています(4)。

安全性

エコーガイド下で行うことの最大の利点は、安全性です。神経や血管をリアルタイムで視認できるため、それらを誤って傷つけるリスクを最小限に抑えることができます。治療は外来で5〜10分程度で完了し、身体への負担も非常に少ないのが特徴です。

ハイドロリリースと他の治療法との違い

| 治療法 | 目的・原理 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ハイドロリリース | 癒着を物理的に剥離し、組織の滑走性を改善 | 本原因にアプローチ、副作用が少ない、即時効果も期待できる | 複数回の治療が必要な場合がある |

| ステロイド注射 | 強力な抗炎症作用で痛みを抑える | 強い痛みに対して即効性がある | 組織の脆弱化リスク、根本解決ではない |

| リハビリ・ストレッチ | 組織の柔軟性を高め、機能を改善 | 再発予防に不可欠、身体機能の向上が見込める | 癒着が強いと効果が出にくい |

| 手術 | 物理的に圧迫や癒着を解除する | 難治例に対する最終手段 | 身体への負担が大きい、合併症リスク |

ハイドロリリースは、これらの治療法と対立するものではなく、むしろ組み合わせることで相乗効果を発揮します。例えば、ハイドロリリースで癒着を剥がして動きを良くしてからリハビリを行うと、ストレッチの効果が格段に高まります。

治療期間と今後の見通し

治療期間

症状や癒着の程度によりますが、1回の治療で劇的に改善する方もいれば、2週間〜1ヶ月に1回のペースで数回の治療を要する方もいます。

治療後の注意点

治療当日は激しい運動は避けていただきますが、日常生活に大きな制限はありません。むしろ、治療によって動きが改善した範囲で、積極的にストレッチやセルフケアを行うことが、効果を持続させ、再発を防ぐ鍵となります。

長引く痛みやしびれ、あきらめる前にご相談ください

これまで原因不明とされたり、治りにくいとされてきたりした多くの痛みやしびれの背景にある「癒着」という問題と、それに対する画期的な治療法「ハイドロリリース」について解説しました。

重要なのは、あなたの痛みの原因が何であるかを、超音波(エコー)などを用いて正確に突き止めることです。そして、もしその原因が「癒着」であれば、メスを使わずに根本から改善できる可能性があります。

「この痛みとは、一生付き合っていくしかない」——。そう思い詰める前に、ぜひ一度、筋膜や神経の痛みに詳しい専門医にご相談ください。私たちは、あなたの症状を“可視化”し、最適な治療法をご提案することで、あなたが笑顔の毎日を取り戻すためのお手伝いをいたします。

監修者情報

桃谷うすい整形外科 院長 臼井 俊方

参考文献

(1) Bianchi, S., and C. Martinoli. 2007. Ultrasound of the Musculoskeletal System. Berlin: Springer.

(2) Wu, Y. T., et al. 2017. “Ultrasound-guided nerve hydrodissection for carpal tunnel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.” Archives of physical medicine and rehabilitation 98 (8): 1677-1683.

(3) Babaei-Ghazani, A., et al. 2019. “Ultrasound-guided hydrodissection for carpal tunnel syndrome: A systematic review of the literature.” Journal of Neurological Sciences 405: 116419.

(4) Stecco, A., et al. 2014. “Fascial Dissection and Manipulation: A Functional and Proprioceptive Approach.” Journal of Bodywork and Movement Therapies 18 (1): 164-167.