コラム

Column

【60代からの腰痛】歩くと足がしびれる…それは「脊柱管狭窄症」のサインかも

こんにちは、桃谷うすい整形外科の瀬尾です!

「少し歩くと、足がしびれたり痛くなったりして、歩けなくなる。でも、少し前かがみになって休むと、また歩けるようになる」。60歳を過ぎて、こんな症状にお悩みではありませんか?それは、単なる年のせいによる足腰の衰えではなく、加齢によって背骨に起こる変化「腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)」が原因かもしれません。今回は、高齢者の腰痛や足のしびれの代表的な原因である、この病気について詳しく解説します。

脊柱管狭窄症とは?神経が圧迫されるメカニズム

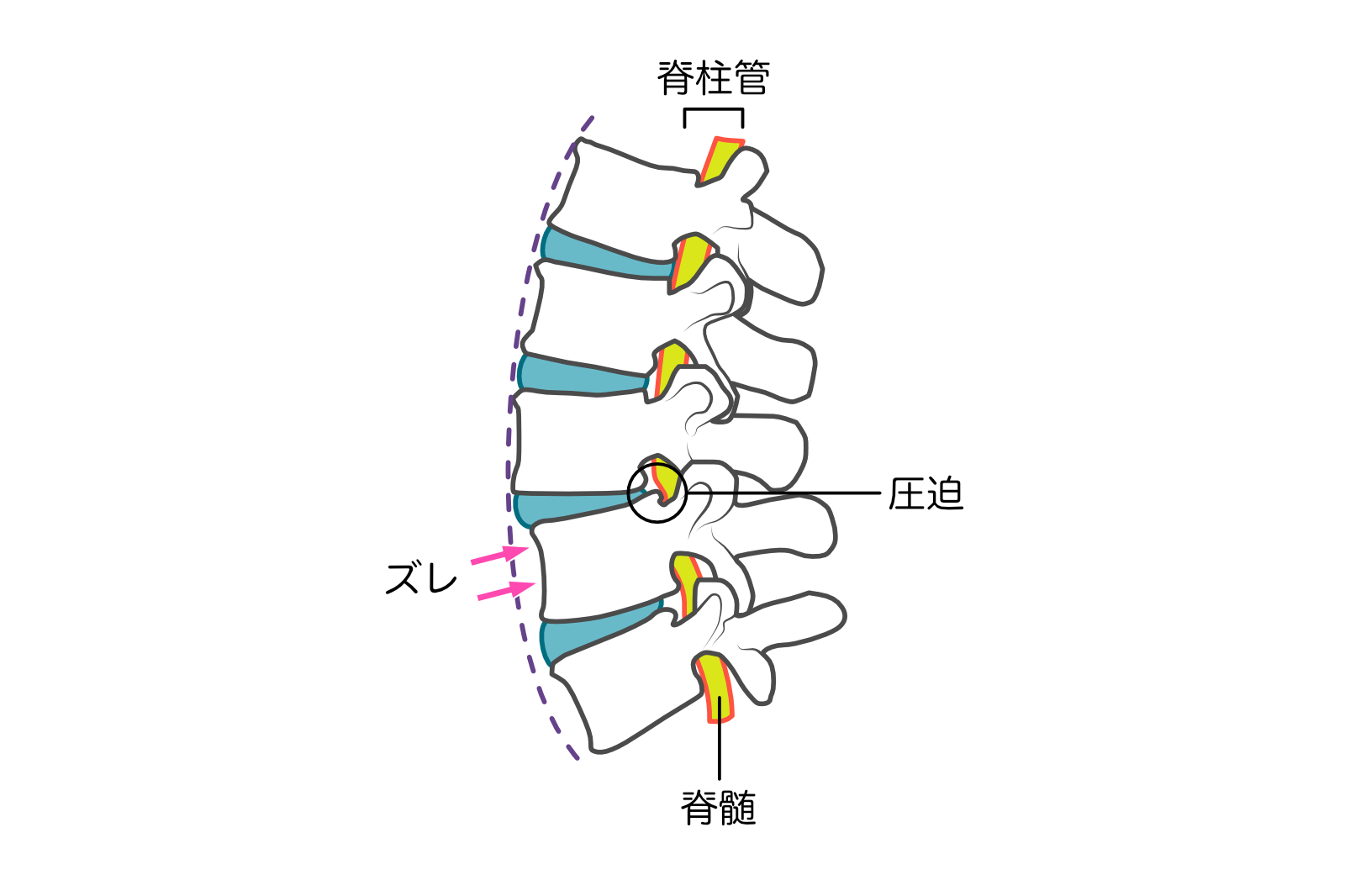

背骨(脊椎)の中には、脳から足へと続く重要な神経の束(馬尾神経や神経根)が通るトンネルがあります。このトンネルを「脊柱管」と呼びます。加齢に伴い、この脊柱管が狭くなり、中の神経が圧迫されることで、腰痛や足の痛み、しびれといった様々な症状を引き起こすのが脊柱管狭窄症です。

1. なぜ脊柱管は狭くなるのか?

長年、体を支えてきた背骨は、年齢とともに少しずつ変形していきます。

- 椎間板の変化:背骨のクッションである椎間板が、水分を失って潰れたり、後ろにはみ出したりします。

- 骨や靭帯の肥厚:変形した背骨を支えようとして、骨の一部(骨棘:こつきょく)がトゲのように出っ張ったり、靭帯が分厚くなったりします。

これらの変化が、脊柱管を内側から狭め、神経を圧迫してしまうのです。

2. 特徴的な症状「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」

脊柱管狭窄症の最も特徴的な症状が、「間欠性跛行」です。これは、冒頭で述べたように、「歩き続けると足が痛くなったり、しびれたりして歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになる」という症状を繰り返す状態です。立っている時や歩いている時は、脊柱管が狭まりやすく、神経への圧迫が強まるために起こります。一方、前かがみになったり、椅子に座ったりすると、脊柱管が少し広がるため、症状が和らぎます。

日常生活でできること・気をつけること

症状の悪化を防ぎ、少しでも快適に過ごすために、日常生活で工夫できることがあります。

1. 姿勢の工夫

- 前かがみを意識:歩く時は、杖やシルバーカー、ショッピングカートなどを利用して、少し前かがみの姿勢を保つと、症状が出にくくなります。

- 自転車は有効な運動:自転車こぎは、前かがみの姿勢で行うため、腰への負担が少なく、足の筋力維持に効果的な運動です。

2. 血行を良くする

- 腰やお尻周りの筋肉の血行が悪くなると、症状が悪化しやすくなります。入浴などで体を温め、筋肉の緊張をほぐしましょう。

- ただし、マッサージなどで腰を強く反らせるような動きは、かえって神経の圧迫を強めることがあるため注意が必要です。

ストレッチ方法の紹介

当院での専門的な治療

足のしびれや痛みが日常生活の妨げになっている場合は、我慢せずに専門医にご相談ください。

- 診断と薬物療法:MRIなどの画像検査で神経の圧迫されている部位や程度を正確に診断します。まずは、神経の血流を改善する薬や、痛みを和らげる薬を処方します。

- 神経ブロック注射:痛みの原因となっている神経の周りに、局所麻酔薬やステロイドを注射する治療です。神経の興奮を抑え、血流を改善することで、つらい痛みやしびれを効果的に和らげます。

- 理学療法:理学療法士が、腹筋や背筋のバランスを整える運動や、股関節周りの柔軟性を高めるストレッチなどを指導し、腰への負担を減らす体づくりをサポートします。

- 手術療法:保存的な治療で改善が見られない場合や、足の麻痺が進行する場合、排尿障害などが出現した場合には、神経の圧迫を取り除くための手術を検討します。

まとめ

腰部脊柱管狭窄症は、加齢による自然な変化が原因で起こるため、誰にでも起こりうる病気です。しかし、適切な治療や生活上の工夫によって、症状とうまく付き合いながら、活動的な生活を維持することは十分に可能です。「もう年だから」と諦めずに、まずはご自身の状態を正確に知ることから始めましょう。

歩行時の足の痛みやしびれでお悩みの方は、お気軽に当院へご相談ください。

腰部脊柱管狭窄症

JR桃谷駅西口出てすぐの天王寺区、生野区から通院しやすいクリニック「桃谷うすい整形外科」では、質の高い医療を提供し、患者さんの問題解決に全力で取り組み、医療者全員が協力して前進し続けることを目指しています。

このコラムを書いた人

瀬尾 真矢

患者様一人ひとりの日常生活やスポーツ復帰を支援するために、適切なリハビリプログラムを提供し、患者様が自信を持って活動できるようサポートいたします。また、痛みや不快感に真摯に向き合い、最善の方法で症状を軽減し、再発予防にも力を入れてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

得意分野

変形性関節症(人工関節術後)、肩関節疾患(保存療法、術後)

スポーツ障害(肩関節、膝関節、足関節)