後脛骨筋炎

後脛骨筋炎

【足の内側の痛み】それ、後脛骨筋炎かも?扁平足や歩行時痛の原因とエコーで見る最新治療法を専門医が徹底解説

「歩き始めの一歩で、足首の内側にズキッとした痛みが走る…」

「夕方になると足がだるくて、土踏まずが平らになってきた気がする…」

「趣味のランニングを続けたいのに、足の内側の痛みがなかなか治らない…」

このような足の不調に、長期間悩まされていませんか?その症状、もしかしたら後脛骨筋炎(こうけいこつきんえん)、あるいは専門的に後脛骨筋腱機能不全(Posterior Tibial Tendon Dysfunction: PTTD)と呼ばれる状態が原因かもしれません。

後脛骨筋炎は、単なる「使いすぎによる痛み」と軽視されがちですが、放置すると徐々に進行し、成人期扁平足という足の形の変形に至ることもある、注意が必要な疾患です。

この記事では、整形外科の専門医の視点から、後脛骨筋炎の正体、ご自身でできる症状チェック、そしてクリニックで行われる正確な診断方法、特に超音波(エコー)を用いた最新の治療法まで、世界の学術論文の知見に基づき、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。

「手術はしたくない」「この痛みを根本から治したい」そう願うあなたのための、新しい選択肢がここにあります。この記事を読めば、長年の足の悩みから解放されるための、正しい知識と具体的な一歩が見つかるはずです。

後脛骨筋炎とは?その正体と足のアーチを支える重要な筋肉の悲鳴

後脛骨筋炎とは、足首の内側にある「後脛骨筋」の腱に炎症が起きたり、腱が傷んで弱くなったりする疾患です。

後脛骨筋は、ふくらはぎの深いところから始まり、内くるぶしの下を通って足の裏(土踏まず)に付着しています。この筋肉の最も重要な役割は、足の内側縦アーチ(土踏まず)を持ち上げて支えることです。私たちが立ったり、歩いたり、走ったりするときに、このアーチがクッションの役割を果たし、地面からの衝撃を吸収しています。

後脛骨筋炎の原因

後脛骨筋炎は、この重要な腱に過剰な負担がかかり続けることで発症します。

主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

加齢

年齢とともに腱の柔軟性が失われ、傷つきやすくなります。特に40歳以上の女性に多いと報告されています。

体重の増加

体重が重いほど、後脛骨筋腱にかかる負担は増大します。

過度な運動

ランニングやジャンプを多用するスポーツなどで、腱を酷使すること。

元々の足の形

もともと扁平足気味の人は、後脛骨筋に常にストレスがかかっている状態にあります。

過去の怪我

足首の捻挫などの外傷がきっかけとなることもあります。

これらの要因が重なると、後脛骨筋腱は少しずつ引き伸ばされ、微細な断裂を繰り返し、炎症を起こします。さらに進行すると、腱が正常に機能しなくなり、アーチを支えきれなくなって、足が外側に傾く「成人期扁平足」へと変形してしまうのです。

もしかして後脛骨筋炎?ご自身でできる症状チェックと受診の目安

以下の症状に心当たりはありませんか?ご自身の状態を確認してみましょう。

- 足首の内側(内くるぶし周辺)の痛みや腫れ。

- 歩行時や運動時に、足の内側に痛みが出る。

- 土踏まずが低くなってきた、または無くなってきた(扁平足の進行)。

- つま先立ちがしにくい、または片足でつま先立ちができない。

- 足が疲れやすく、夕方になるとだるさを感じる。

特に重要なセルフチェック法が「片足でのつま先立ち(Single Heel Rise Test)」です。

セルフチェック法

壁や椅子に手をついて体を支えながら、片足でゆっくりと踵(かかと)を上げてみましょう。

後脛骨筋が正常に機能していれば、踵は内側に少し傾きながらスムーズに上がります。しかし、後脛骨筋炎が進行していると、踵が上がらない、または踵が外側に傾いてしまうといった現象が見られます。

受診の目安

- 片足でのつま先立ちができない、または強い痛みを伴う。

- 足の内側の痛みが2週間以上続いている。

- 明らかな扁平足の進行が見られる。

これらのサインがあれば、自己判断で様子を見るのは危険です。後脛骨筋炎は進行性の疾患であるため、できるだけ早く整形外科の専門医に相談することをお勧めします。

クリニックで行う後脛骨筋炎の正確な診断

クリニックでは、まず丁寧な問診と診察で、あなたの足の状態を正確に評価します。

問診

いつから、どのような動作で痛むのか、スポーツ歴や過去の怪我など、詳しくお話を伺います。

理学所見(医師による診察)

医師が直接足に触れ、痛みの場所、腫れの程度、圧痛(押したときの痛み)の有無を確認します。また、セルフチェックで行った「片足つま先立ちテスト」や、足の変形の程度を客観的に評価します。

これらの診察で後脛骨筋炎が強く疑われる場合、さらに画像検査を行い、診断を確定します。

X線(レントゲン)検査

主に骨の状態を確認します。後脛骨筋炎そのものは写りませんが、進行して扁平足変形が起きている場合、骨の配列の乱れ(アライメント異常)を評価するために重要です。

MRI検査

腱や靭帯などの軟部組織を詳細に描出できる検査です。後脛骨筋腱の炎症の程度、肥厚(厚くなること)、縦方向の断裂(部分断裂)、完全断裂などを非常に正確に評価することができます。治療方針を決定する上で極めて有用な情報となります。

そして近年、これらの検査と並んで、診断と治療の両面で非常に重要な役割を担っているのが超音波(エコー)検査です。

【特集】超音波(エコー)で見る、あなたの身体の中

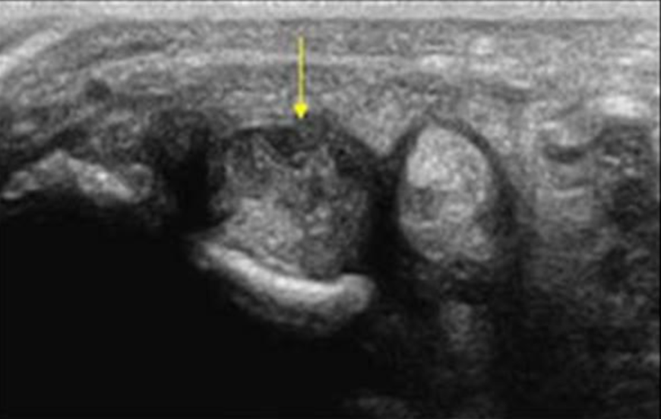

MRIが静止した状態の腱を詳細に見る「静的な検査」であるのに対し、超音波(エコー)検査は、リアルタイムに腱の動きや状態を観察できる「動的な検査」であるという大きな利点があります。

エコー検査のメリット

非侵襲的で体に負担がない

放射線被ばくの心配がなく、痛みもありません。妊娠中の方でも安心して受けられます。

リアルタイム観察

医師と一緒にモニターを見ながら、その場で腱の状態について説明を受けることができます。足首を動かしながら腱の滑走(動き)に問題がないかを確認することも可能です。

高い分解能

近年の高性能なエコーは、MRIに匹敵するほどの高い解像度で腱の微細な損傷や炎症を描出できます。

診断から治療への応用

観察したまま、その場で注射治療(後述)を行うことができます。

エコー検査では、後脛骨筋腱にプローブ(探触子)を当て、腱が腫れていないか、腱の内部に傷(低エコー域)がないか、腱の周りを包む滑膜に炎症(滑膜炎)が起きていないかなどを詳細に観察します。

後脛骨筋炎の治療法 ~あなたに合った治療プランを見つける~

後脛骨筋炎の治療は、その進行度(ステージ)によって異なりますが、基本は保存療法から開始します。

保存療法

安静・運動の調整

痛みの原因となっているランニングなどを一時的に中止し、腱への負担を減らします。

装具療法(インソール)

足のアーチを内側からしっかりと支えるインソール(足底挿板)は、後脛骨筋への負担を軽減する上で非常に重要です。市販のものもありますが、専門医の指導のもと、あなたの足に合わせて作成するオーダーメイドのインソールが最も効果的です。

薬物療法

痛みが強い場合には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や貼り薬を使用し、炎症を和らげます。

リハビリテーション

ストレッチ

硬くなったアキレス腱やふくらはぎの筋肉をストレッチすることで、足首の動きが改善し、後脛骨筋への負担が減ります。

運動療法

後脛骨筋そのものを穏やかに鍛える運動(例:タオルを足指でたぐり寄せるタオルギャザー、椅子に座った状態でチューブを使い足首を内側に動かす運動)を行います。

エコーガイド下注射

ステロイド注射

炎症が非常に強い場合に検討されることがありますが、腱を脆くする(断裂しやすくなる)副作用のリスクがあるため、特に体重がかかる後脛骨筋腱への使用は慎重に行う必要があります。

手術療法

これらの保存療法を数ヶ月間行っても症状が改善しない場合や、腱の断裂が明らかな場合、扁平足の変形が進行している場合には、手術が検討されます。手術には、傷んだ腱を切除して他の腱を移植する腱移行術や、骨を切って足の形を矯正する骨切り術などがあります。

後脛骨筋炎の治療期間と今後の見通し

後脛骨筋炎の治療期間は、重症度によって大きく異なります。軽症であれば、数週間から数ヶ月の保存療法で改善することが多いですが、中等症以上になると、半年以上の治療期間を要することもあります。

重要なのは、痛みが和らいだからといって自己判断で治療を中断しないことです。後脛骨筋炎は再発しやすい疾患でもあります。日常生活で以下の点に気をつけることが、再発予防につながります。

- 適切な靴を選ぶ:アーチサポートがしっかりしていて、踵が安定する靴を選びましょう。

- 体重管理:適正体重を維持し、足への負担を減らします。

- 運動前のウォームアップと運動後のクールダウンを徹底する。

- 定期的なストレッチと筋力トレーニングを継続する。

つらい後脛骨筋炎の症状をあきらめないで、専門医にご相談ください

後脛骨筋炎は、足のアーチを支える重要な腱が悲鳴を上げているサインです。放置すれば扁平足が進行し、歩くことさえ困難になる可能性もあります。

しかし、早期に正確な診断を受け、あなたの足の状態に合った適切な治療を開始すれば、痛みや機能は大きく改善します。特に、超音波(エコー)を用いた診断や、エコーガイド下ハイドロリリースといった新しい治療法は、これまで治りにくいとされてきた症状に悩む方々にとって、大きな希望となっています。

「もう年だから」「ただの使いすぎだろう」とあきらめずに、ぜひ一度、足の専門家である整形外科医にご相談ください。あなたの足の痛みを取り除き、再び快適な毎日を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。

監修者情報

監修:桃谷うすい整形外科 院長 臼井 俊方

参考文献

Kohls-Gatzoulis, J., et al. “Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot.” *BMJ*, vol. 329, no. 7478, 2004, pp. 1328-33.

Ross, M. H., et al. “Ultrasound in the diagnosis of posterior tibial tendon pathology.” *Journal of Foot and Ankle Surgery*, vol. 37, no. 6, 1998, pp. 535-38.

Cass, A. D., et al. “Ultrasound-Guided Hydrodissection and Peripheral Nerve Blocks for the Treatment of Tarsal Tunnel Syndrome.” *Journal of Foot and Ankle Surgery*, vol. 55, no. 4, 2016, pp. 814-18. (後脛骨筋腱周囲の神経へのハイドロリリースの参考として)

Alvarez-Nemegyei, J., et al. “Prevalence of musculoskeletal complaints and fibromyalgia in patients with posterior tibial tendon dysfunction.” *BMC Musculoskeletal Disorders*, vol. 7, 2006, p. 53.

Bubra, P. S., et al. “Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overlooked Cause of Foot Deformity.” *Journal of Family Practice*, vol. 64, no. 8, 2015, pp. 479-84.