三角骨障害

三角骨障害

【足首の後ろの痛み】三角骨障害(足関節後方インピンジメント症候群)とは?原因から最新の治療法まで専門医が徹底解説

「バレエやサッカーでつま先を伸ばすと、足首の後ろに激痛が走る…」

「普段の生活でも、歩いたり階段を降りたりするときに、足首の奥が痛む…」

「病院でレントゲンを撮ったけど、『骨には異常ない』と言われてしまった…」

このような足首の後ろ側のしつこい痛みに、長年悩まされていませんか?その症状、もしかしたら三角骨障害(有痛性三角骨)かもしれません。

三角骨障害は、特にダンサーやアスリートに多く見られますが、一般の方にも起こりうる疾患です。しかし、その認知度はまだ低く、他の足首の痛みと混同されたり、原因がわからないまま放置されたりすることも少なくありません。

この記事では、整形外科の専門的な立場から、三角骨障害の正体、ご自身でできる症状チェック、そしてクリニックで行われる最新の診断・治療法まで、世界の学術論文の知見に基づいて、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。

長引く足首の痛みをあきらめる前に、ぜひご一読ください。あなたの悩みを解決するための、新たな道筋が見つかるはずです。

三角骨障害とは?その正体と足首後方の痛みのメカニズム

三角骨障害とは、足首の後方にある三角骨という小さな過剰骨(本来はない余分な骨)が、周囲の組織と衝突(インピンジメント)することで痛みを引き起こす疾患です。後方インピンジメント症候群とも呼ばれます。

三角骨とは?

三角骨は、胎生期(お母さんのお腹の中にいるとき)の骨が癒合せず、独立した骨として残ったものです。全ての人にあるわけではなく、約7-14%の人に存在すると報告されています(1)。

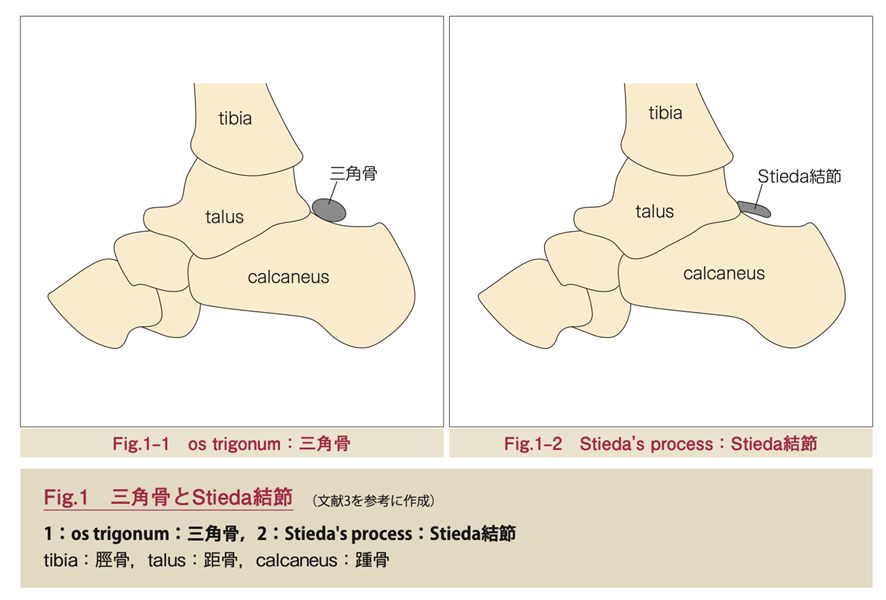

多くの場合、三角骨があっても無症状ですが、何らかのきっかけで痛みの原因となります。三角骨は足の種子骨の一種で,距骨の後方に位置しており,後突起の外側結節の癒合不全により生じ,成人の約7%に存在すると推定されています(両側性は2%)。外側結節の二次骨化中心は通常7~ 13歳で形成され,ほとんどの患者でおよそ17歳までに距骨と癒合するが,癒合不全があった場合,三角骨として存続します。分離せず後方に大きく突出しているものをStieda結節と称します。

痛みのメカニズム

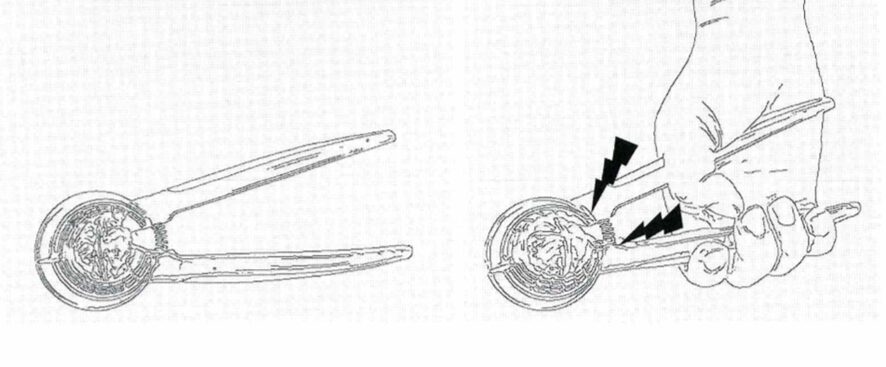

足関節を強く底屈(つま先を伸ばす)する動作を繰り返すと、三角骨が脛骨(すねの骨)と踵骨(かかとの骨)の間に挟み込まれます。この繰り返される衝突が、三角骨周囲の軟部組織(関節包、靭帯、腱など)に炎症や損傷を引き起こし、痛みや腫れを生じさせるのです。

発症しやすい人

バレエダンサー、サッカー選手、水泳選手など

つま先を伸ばす動作を頻繁に行うアスリート。

長母趾屈筋腱(足の親指を曲げる腱)の炎症

この腱が三角骨のすぐそばを通るため、腱の炎症が三角骨障害を誘発することがあります。

過去の足首の捻挫

捻挫によって足首の安定性が損なわれ、インピンジメントが起こりやすくなることがあります。

もしかして三角骨障害?ご自身でできる症状チェック

以下の症状に心当たりはありませんか?ご自身の症状と照らし合わせてみましょう。

セルフチェックリスト

□ 足首の後ろ側(アキレス腱の奥の方)に痛みがある。

□ つま先立ちや、つま先を下に伸ばす動作で痛みが強くなる。

□ 長時間歩いたり、走ったりすると痛む。

□ 坂道や階段を下りるときに特に痛い。

□ 足首の後ろ側を押すと、ピンポイントで強い痛みを感じる場所がある。

□ 足首を動かすと、何か引っかかるような、または詰まるような感じがする。

クリニック受診の目安

上記のチェックリストに複数当てはまる場合や、痛みが2週間以上続く場合は、一度専門医の診察を受けることを強くお勧めします。特に、スポーツ活動に支障が出ている場合や、安静にしていても痛みが引かない場合は、早期の対応が重要です。

三角骨障害の診断は、患者様の症状を詳しくお聞きする問診と、医師による身体診察、そして画像検査を組み合わせて行います。

問診・理学所見

どのような動作で、いつから痛むのか、スポーツ歴や過去の怪我などについて詳しくお伺いします。

医師が足首を動かし、痛みが誘発されるかを確認します(後方インピンジメントテスト)。患者様にうつ伏せになってもらい、足首を他動的に底屈させることで、後方の痛みが再現されるかを見ます。

画像検査

X線(レントゲン)検査

三角骨の有無や大きさ、形状を確認するための基本的な検査です。足首を底屈させた状態で撮影(底屈位側面像)することで、インピンジメントの程度を評価することもあります。

MRI検査

X線ではわからない軟部組織(靭帯、腱、関節包など)の状態を詳しく評価できます。三角骨周囲の炎症や、骨自体の浮腫(骨挫傷)、長母趾屈筋腱の腱鞘炎などを詳細に描出できるため、確定診断や重症度の評価に非常に有用です(2)。

超音波(エコー)検査

下記で特集するように、診断と治療の両面で大きな役割を果たします。

【特集】超音波(エコー)で見る、あなたの身体の中

近年、整形外科領域で超音波(エコー)の活用が急速に進んでいます。特に三角骨障害のような、動きに関連する痛みの診断・治療において、エコーは絶大な威力を発揮します。

エコー検査のメリット

リアルタイムでの観察

足首を動かしながら、痛みの原因となっているインピンジメントの瞬間や、腱の滑走状態をリアルタイムで観察できます。

非侵襲性・低負担

放射線被曝の心配がなく、痛みも伴わないため、繰り返し安全に検査できます。

高い分解能

MRIよりもさらに細かく、腱や神経、小さな血管などの状態を観察することが可能です。

エコーガイド下ハイドロリリースとは?メスを使わない新しい選択肢

保存療法で改善しない、しかし手術には抵抗がある…そんな患者様にとって、エコーガイド下ハイドロリリースは非常に有望な選択肢となります。

ハイドロリリースの原理

三角骨障害の痛みは、骨の衝突だけでなく、その周囲で炎症を起こした組織(特に長母趾屈筋腱の腱鞘など)が癒着してしまうことも大きな原因です。ハイドロリリースは、この癒着してしまった組織の間に、エコーで正確に針先を誘導しながら、生理食塩水や麻酔薬を注入し、その水圧で物理的に剥がしていく(リリースする)治療法です。

手技と効果

医師はエコー画面で、神経、腱、そして三角骨の位置をリアルタイムで確認しながら、ミリ単位の精度で針を進めます。癒着部位に薬液が注入されると、エコー画面上で組織が剥がれていく様子が観察できます。

癒着が剥がれることで、腱や神経の滑走性が改善し、痛みが劇的に軽減することが期待できます。また、注入する薬液が炎症物質を洗い流す効果もあります。複数の学術論文で、超音波ガイド下の手技が三角骨障害や後方インピンジメントに対し、有効かつ安全であったと報告されています(3, 4)。

三角骨障害の治療法

治療の基本は、まず痛みの原因となっている動作を避ける保存療法です。多くの場合、これにリハビリテーションや注射を組み合わせることで症状は改善します。

保存療法

安静・活動制限

痛みを誘発する動作(つま先を伸ばす動き)を中止または制限します。

薬物療法

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の内服や外用薬(湿布、塗り薬)で炎症と痛みを和らげます。

装具療法

足首の動きを制限するサポーターやテーピングが有効な場合があります。

リハビリテーション

ストレッチ

足関節周囲、特にふくらはぎの筋肉(腓腹筋、ヒラメ筋)の柔軟性を高めることは、足首への負担を軽減する上で重要です。

運動療法

痛みのない範囲で、足首周りの筋力(特に足首を背屈させる筋肉)を強化し、関節の安定性を高めます。

エコーガイド下注射

ステロイド注射

痛みが強い場合や、炎症が顕著な場合に、エコーガイド下で正確に炎症部位(関節包や腱鞘内)にステロイドを注射します。高い消炎効果が期待できますが、腱への影響を考慮し、頻回に行うべきではありません。

ハイドロリリース

前述の通り、癒着を剥がして痛みを根本から改善することを目指す治療法です。

手術療法

数ヶ月以上にわたる保存療法や注射療法でも症状が改善せず、日常生活やスポーツ活動への復帰が困難な場合には、手術が検討されます。一般的には、関節鏡(内視鏡)を用いて、原因となっている三角骨を摘出する低侵襲な手術(鏡視下三角骨切除術)が行われます。

三角骨障害の治療期間と今後の見通し

保存療法・リハビリテーション

症状の程度によりますが、数週間から3ヶ月程度で改善が見られることが一般的です。

手術療法

術後、リハビリを経てスポーツ復帰するまでには、3ヶ月から6ヶ月程度を要します。

日常生活で気をつけること・再発予防

ウォームアップとクールダウン

運動前後のストレッチを徹底しましょう。

フォームの確認

スポーツを行う方は、足首に負担のかからない正しいフォームを身につけることが重要です。

靴の選択

足に合った、クッション性の良い靴を選びましょう。

つらい三角骨障害の症状をあきらめないで、専門医にご相談ください

足首の後ろの長引く痛み、「三角骨障害」。この記事を通して、その原因と最新の治療法についてご理解いただけたかと思います。

重要なのは、正確な診断に基づいて、ご自身の状態に合った適切な治療法を選択することです。特に、超音波(エコー)を用いた診断や、エコーガイド下ハイドロリリースのような新しい治療法は、これまで改善が難しかった症状に対しても、新たな光をもたらす可能性があります。

「もう治らないかもしれない」と一人で悩まず、ぜひ一度、足と足首の痛みの専門医にご相談ください。私たちは、あなたの痛みに真摯に向き合い、一日も早く快適な生活を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。

監修者情報

桃谷うすい整形外科 院長 臼井 俊方

参考文献

(1)Wakeley, C. J., et al. (2004). The value of MRI in the assessment of posterior ankle impingement. *The Journal of bone and joint surgery. British volume*, 86(1), 48-52.

(2)Kim, J. H., & Lee, J. Y. (2018). Ultrasound-guided hydrodissection for posterior ankle impingement syndrome: A case report. *Medicine*, 97(36), e12215.

(3)Garcia, G. R., et al. (2019). Ultrasound-guided interventions for posterior ankle impingement: a narrative review. *Skeletal Radiology*, 48(10), 1541-1550.

(4)神島 保. Kamishima T:北海道大学大学院保健科学研究院 医用生体理工学分野

(5)野口, 英雄. 2014. 「【骨・関節のoveruse障害】足関節後方インピンジメント症候群」. 臨床スポーツ医学 31 (7): 620–24.